"Les San Francisco Contemporary

Music Players en collaboration

avec le Center for New Music and Audio Technology de Berkeley

ont présenté un concert de musique mixte avec des

oeuvres de Kaija Saariaho, Nicolas Vérin, Laetitia Sonami,

Edmund Campion et Jonathan Harvey, sous la direction de Linda

Bouchard. ... Instabile,

de Nicolas Vérin,

pour 9 musiciens et électronique, était

peut-être

l'oeuvre la plus exquise de la soirée. La musique de M.

Vérin fait montre de toute la subtilité d'un

genre

qui n'est pas concerné par la note, et qui cherche

à

intégrer les instruments et l'électronique dans

un seul monde sonore naturel. À la différence des

dialogues entre acoustique et électronique de la musique

de Campion et de Saariaho, le travail de Vérin

créé

un voile unique qui semble émaner tant des instruments

que des haut-parleurs. Des sections de l'oeuvre fusionnées

comme le meilleur Scelsi sont entrecoupées par des sections

anguleuses qui mettent en valeur les harmonies en relation avec

les sons multiples. Le dispositif électronique comprend

des sons échan-tillonnés ou

électroniques

ainsi que des traitements en direct déclenchés

par

le pianiste et un techni-cien qui suit la partition. Oeuvre la

plus complexe sur le plan technologique, elle a pleinement

bénéficié

de la préparation soigneuse de la soirée. La

cohésion

de la pièce vient de la corrélation minutieuse

entre

les timbres et les autres paramètres. Les sons

multiphoniques

des vents fournissent le matériau de base ainsi que le

modèle pour l'orchestration et le langage gestuel.

Vérin

tire des multiphoniques leur caractère instable et vacillant

pour l'étendre à tous les aspects de la

pièce.

Le monde sonore qui en résulte ne se fissure jamais en

des rôles distincts. L'oeuvre est de bien des

façons

extrêmement difficile, requérant un

contrôle

virtuose des hauteurs à l'intérieur des

multipho-niques

et une compréhension de la nécessité

pour

les solistes de fusionner, ce que l'ensemble a accompli de

manière

admirable.""

Eric Marty, Computer Music

Journal, Printemps 1998.

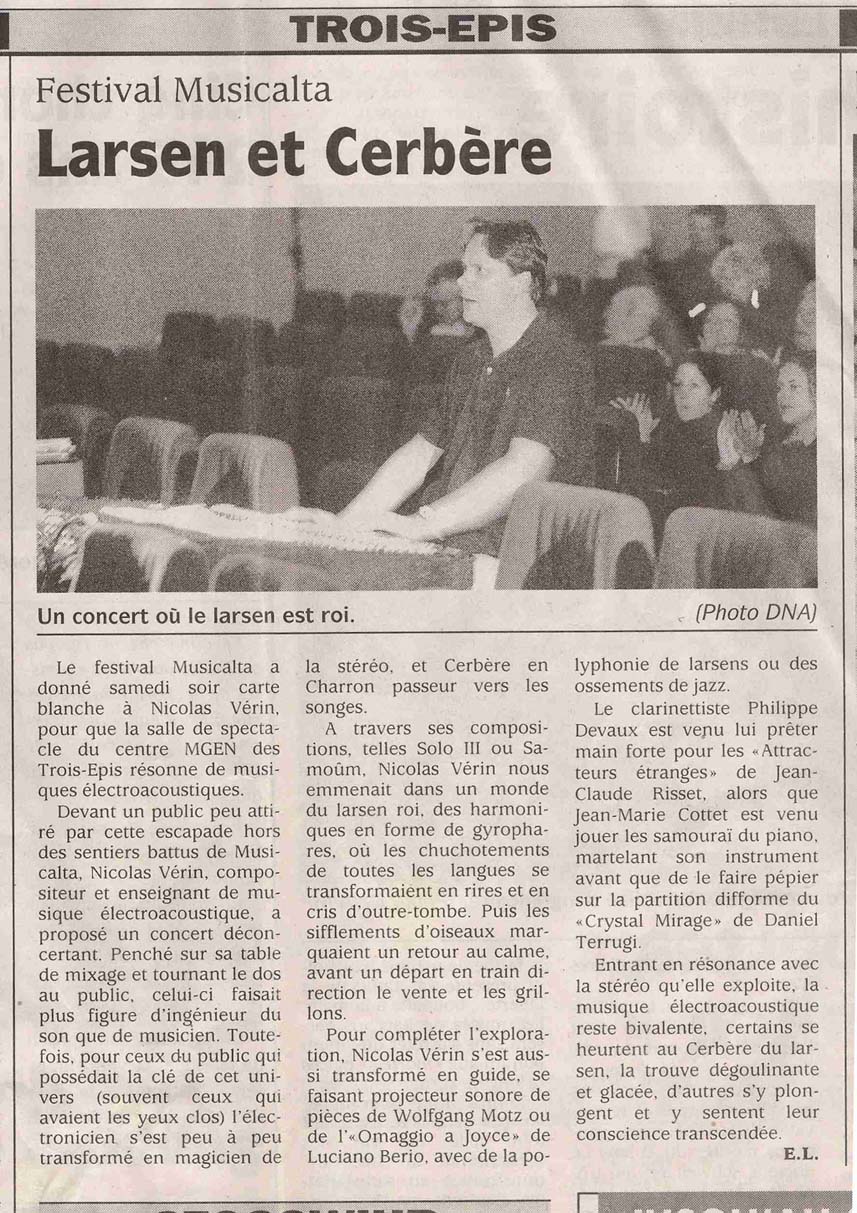

"Si vous donnez carte blanche à Nicolas Vérin, il est fort àpenser que la musique de chambre diffusée à Musicalta tienne peu de place dans son programme. Samedi soir àla salle de la MGEN des Trois-Epis, le jeune compositeur, après une conférence fort intéressante sur la musique électroacoustique, passait àla pratique. Moment exceptionnel quand on sait combien il est rare qu'un tel événement se produise dans la région. En tant qu'auditeur, quand vous êtes engagé dans une telle aventure, les grandes interrogations qui vous viennent àl'esprit sont multiples. Mais heureusement, àl'issue de toutes ces pièces, les réponses n'étaient pas pour autant absentes. Et c'est peut-être là le mérite de cette "technique". Les sons que l'on subit, les ambiances qu'on façonne, les onomatopées sonores que l'on répand avec science et art, où se cache le mot musique ? Mozart, Stravinsky et même Berio dans ses meilleurs jours, en quoi peuvent-ils être des précurseurs ? La réponse positive des explorateurs de ce nouveau monde, la négative de ses détracteurs, ne peuvent qu'ouvrir le débat dont les affirmations susciterons encore bien des passions. A l'issue de la soirée, le public avait compris qu'il venait de vivre deux heures d'intensité forte, flottant tour à tour dans un monde pas si irréel que ça, mais oû chacun pouvait puiser énergie, rêve, ou même une parcelle de poésie." L'Alsace, 26 juillet 1999.

Dernières

nouvelles d'Alsace, 26 juillet

1999.

"Le swing intérieur

était chez Pierre Guignon,

improvisant magnifiquement sur une bande magnétique de

Nicolas Vérin, d'une poésie permanente. La

percussion

n'est plus ici l'esprit frappeur mais du son caressé,

frotté,

modulé, aux multiples timbres, un matériau dont

un compositeur peut s'emparer pour bâtir son monde : Nicolas

Vérin, très bon électroacousticien,

jeune,

talentueux, implanté dans la région, magnifique".

Jean-Louis Roy, sur Vent du Sud.

Euridyce

délivrée.

Janvier 1998 (Dijon).

"Dans deux cas seulement ce lundi, pouvait-on oublier le "comment" et se concentrer sur le "quoi". Les deux pièces pour instrumentation multiple procuraient plus de satisfaction. Vérin cite tant d'influences dans les notes de programme, qu'on se pose des questions. Toutefois Instabile, pour neuf instruments fait passer les musiciens à travers toutes sortes d'épreuves, depuis des sons multiples jusqu'à des rythmes imprévisibles, et évoque une atmosphère nébuleuse et rêveuse. Vérin intègre son usage de la technologie en quête d'un exposé plus vaste. Des archets de violon sont frottés sur des instruments de percussion. Des balais sont introduits dans le piano. Et l'oreille détecte une arche qui se déploie et un apaisement graduel." Allan Ulrich, San Francisco Examiner. 11 février 1998.

"Le spectacle Arrêts

fréquents passe

magnifiquement au disque. Aux côtés d'Anton

Webern,

nec plus ultra de l'expression concentrée, et de Kurt

Schwitters,

référence latente de cette entreprise d'esprit

dadaïste,

figurent quelques nouveaux maîtres de l'aphorisme musical.

Bien que l'effectif instrumental varie de pièce en

pièce,

trois tendances se dégagent avec de notables

réussites

: la pirouette anecdotique (Nicolas Vérin, Bruno Giner),

le tableau abstrait (Jean-Luc Hervé, Aurel Stroé)

et la saynète humoristique (Richard Dubelski, Dominique

Clément).

Pierre Gervasoni, Le Monde.

Samedi 30 mai 1998.

"Chassé-croisé

contemporain. Le

concert dominical du festival Musicalta a été

dominé

par la présentation d'une oeuvre inédite de

Nicolas

Vérin. C'est presque

devenu une habitude, le festival

Musicalta crée chaque année une oeuvre de Nicolas

Vérin. L'année dernière on avait

découvert

Chassé-croisé II, pour piano et violon, la 2e

pièce

de ce cycle dédié aux interprètes, des

oeuvres

qui mettent en scène deux instrumentistes et exploitent

habilement le potentiel expressif de ces rencontres. Cette

année,

Nicolas Vérin s'est consacré à la

clarinette

et à l'alto, aux clarinettes plutôt puisqu'on

retrouvait

également le cor de basset. Trois instruments donc, trois

protagonistes pour une curieuse partie qui tenait autant de

l'échange

de paroles que du dialogue de sourds. Car si les deux instrumentistes

développent bel et bien une forme de discours, leurs points

de rencontre ne sont pas si fréquents. En fait, ce Chassé-croisé

I a tout de la joute oratoire et

la prise de parole de ses

personnages musicaux reste d'autant plus passionnante qu'elle

se révèle, au fil du discours, totalement

multiforme."

Mathias Heizmann, Dernières

Nouvelles d'Alsace.

21 juillet 1997.

"Mendelssohn et

Vérin. (...) L'oeuvre de Nicolas

Vérin, Chassé-croisé

III, pour deux

violons - Francis Duroy et Nathalie Geoffray - fut en revanche

une très grande réussite en matière

d'investissement

musical et d'équilibre sonore. Pas une chute de tension

dans cette oeuvre étrange hantée par les

glissandos,

un chassé-croisé qui prend parfois des allures de

course-poursuite et dont l'énergie rythmique ne faiblit

jamais".

Mathias Heizmann, Dernières

Nouvelles d'Alsace.

23 juillet 1997.

"Un goût

immodéré pour la vie. Pour

sa troisième soirée musicale, le Festival

Musicalta,

aux Trois-Épis, s'est tourné vers la musique

contemporaine

avec une oeuvre de Nicolas Vérin donnée en

création

mondiale. Chassé

Croisé II pour violon

et

piano est en effet l'avant-dernière pièce d'un

cycle

de duos dédiés aux interprètes qui les

ont

suscités. En choisissant une création les

organisateurs

de Musicalta on montré leur goût du vivant, suivis

par un public franchement enthousiaste et grandement adolescent.

Il faut dire encore, que cette oeuvre, particulièrement

difficile pour les interprètes, fut admirablement

jouée

par le pianiste Jean-Marie Cottet et le voloniste Francis Duroy.

Dialogue parfait et vitalité époustouflante, les

multiples aspects de ce chassé-croisé furent mis

en valeur, comme ces harmonies récurrentes un peu

inquiétantes

ou cette rythmique implacapble qui n'allait pas sans rappeler

certaines oeuvres de Prokofiev."

Mathias Heizmann, Dernières

Nouvelles d'Alsace.

Juillet 1997.

"Nicolas Vérin a

utilisé des icônes sonores qui deviennent une

partie essentielle de ce 'temps perdu' pour lui ; il essaie de

transmuter son expérience intime en un fait communicationnel

pour le faire objectif, commun à tous et proche des

auditeurs. 11, avenue du Midi

frappe plus si on l'écoute chez soi, car elle

interfère avec les sons de sa propre maison,

interférence très riche et paradoxale."

José Igès,

émission Le rythme et la raison, France-Culture,

25-1-96

"Au répertoire des

pièces mixtes et

intéressantes,

il faudrait inscrire Mariposa

clavada que medita su vuelo de

Nicolas Vérin. On y trouve une aisance toute classique,

un ton pas le moins du monde laborieux et un mariage d'amour entre

la flûte de Cécile Daroux et la bande

où se

mire l'instrument dans une relation apparemment harmonieuse, toute

en polyphonies complexes, séduisantes et insaisissables.

Cela dit, je me demande si l'intérêt majeur de ce

morceau ne résiderait pas avant tout dans la partie de

flûte, à laquelle Vérin donne un

caractère

incantatoire comme chez Debussy ou Jolivet, avec l'indispensable

mélange des modes d'utilisations traditionnels et modernes."

Jacques Bonnaure, La Lettre du

musicien. no.175, mars 1996.

"Mariposa clavada que medita su vuelo : tragique... nostalgie de la vie après la mort ; nous allons voir ce que cela donne en musique (nostalgie de la vie près de la mort). L'auteur en parle bien : j'ai reconnu dans les meilleurs moments ce jeu d'imbrication-désimbrication de la flûte, qui 'mariposa clavada' tantôt s'englue (et baigne tragiquement dans la colle, délicieusement aussi), et tantôt d'un coup d'aile prend son essor curviligne et lyrique. Une flûte qui rentre le souffle devant - souffle de l'arrière-gorge - et qui ensuite mêle discrètement son éraillement et sa couleur en camaïeu à la matière des sons de la bande : laquelle on soupçonne également, brillante comme de l'alu, être remplie de flûte dissoute. Jeu de cache-cache, du zèbre et de la grille, la flûte se perd et se dilue dans le milieu saturant qui l'accueille. Timide et insistant motif (en degrés conjoints : do-réb, réb-mib) qui s'égare et barbote mais parvient à se dégager, joliment." Jean-Christophe Thomas, Recherche-Musique. Mars 1996.

"De La Lueur et la fumée, on retiendra la sensation d'être suspendu, en équilibre vacillant, entre le mot, le son, la voix parlée, la voix intérieure, l'ombre et la lumière. Nicolas Vérin a conçu une scénographie, une vraie mise en espace et en lumière en collaboration avec Daniel Laloux et Jean-Marc Colonna d'Istria, pour se donner toute la liberté qu'offre le poète. En miroir avec ces textes, opposant un univers intérieur à une errance urbaine, un rêve de la beauté idéale au réel, au quotidien, Nicolas Vérin joue sur de multiples facettes. La partition traduit fondamentalement l'obsession du temps chez le poète : contrastes incessants des jeux rythmiques autour de pulsions régulières et irrégulières, martèlements, étirements, répétitions, passages "senza tempo" qui se heurtent et s'enroulent autour de la voix, en créant un subtil décalage, sur la tension-détente des mots, des phrases. Il multiplie les effets de lointain, de proximité, donnant le sens à entendre d'une voix parfois soliste, parfois en polyphonie avec les instruments. Il oppose la mélodie à un magma sonore, tisse un trame serrée avec synthétiseur, bandes magnétiques et instruments acoustiques. La partition se nourrit de tous ces décalages, de toutes sortes de ruptures, avec des instants de réelle poésie, en toute indépendance, ou rejoignant, devançant, cassant, suivant le mot, le rythme des poèmes dits par Daniel Laloux. Mise en musique, musique en écho, interlude savant... ". Élisabeth Pistorio, Révolution, No. 723 du 6 janvier 1994.

"Autour d'une informatique musicale, qu'il maîtrise remarquablement, il propose la musique d'un drame énigmatique et proche. Il aime à transformer les voix, les sons, pour en faire un fleuve sonore naissant, contournant et décrivant les creux et les reliefs du paysage. Sa musique porte une narrativité piégée, connotative à l'extrême, et toujours elle en transmet une charge nostalgique et émotionnelle." in La musique contemporaine en France en 1994. Chroniques de l'AFAA No. 5

"Retornelo : Nicolas Vérin nous montre qu'outre son intérêt pour les techniques électroacoustiques et les modes de jeu les plus actuels qui marquent en général ses productions, il aime aussi partager le plaisir d'un groupe d'instrumentistes animés d'une belle énergie. On trouvera peut-être dans cette pièce une influence de la musique américaine, des rebonds rythmiques propres au jazz aux sonorités cuivrées qu'il demande ici aux vents. On a affaire ici à une pièce de concert extrêmement communicative, très "public", au meilleur sens du terme !" David Lacroix, catalogue des Éditions du Visage, 1994.

"In vino musica : La musique du Mauzac, légère, terrienne, sans excès, avec un petit goût de rivière un peu pierreuse... le Lenc de l'elh propose une pointe de stridence adoucie de clochettes lointaines. Un peu exotique, un son grave et sec, et un oiseau électronique la complètent. Il y a là comme un de ces souvenirs qui s'évanouissent quand on le saisit, des notation gustatives et auditives sonores trop brèves qui laissent pourtant une impression indéfinissable... Le Syrah est un vin/musique ancré, fort, qui attaque avec une acidité qui disparaît tout de suite. Sons ou paroles lointains, chuchotés, liquides, graves, c'est rugueux et vrai comme de la toile de jute. Le Duras est un vin dont le son a beaucoup voyagé, beaucoup engrangé d'odeur d'herbes, de racines de réglisses chauffées au soleil, de rosées et de brume d'automne. Il se raconte comme au coin du feu. Enfin, le Braucol est une musique élaborée, réfléchie, avec des souffles de bambou électronique, c'est un vin d'aujourd'hui, avec des sons vocaux, où chaque instant on mord dans des poignées de baies âpres et odorantes, on part en voyage." Michel Thion, Révolution no. 673 du 21 janvier 1993.

"Circuitio

est le premier volet d'un travail

expérimental

sur les possibilités du Quatron, un instrument qui donne

une musique véritablement électronique, loin de

toute imitation d'instruments classiques, et permet de

surcroît

l'improvisation, la liberté d'expression en temps

réel.

Cette ronde autour d'un instrument, avec des tempi autonomes,

des variations de timbre, était

interprétée

et improvisée par Pascal Gaigne au Quatron, Michael Riessler

aux saxophones et Gérard Siracusa aux percussions. Avec

un début très syncopé, la musique a

pris

de l'ampleur. A la fin du morceau, avant des applaudissements

fournis, un silence a plané, comme au commencement. Mais

entre temps, un autre monde avait été

esquissé".

Marie-Laurence Wernert, Sud-Ouest

du 4 octobre 1993.

"Métalmorphose

de Nicolas Vérin joint

aux charmes très "roaring sixties" de la percussion

ceux, plus modernes, du Syter. L'écriture percussive est

toujours fille, petite-fille même d'Ionisation de

Varèse,

encore que l'utilisation du vibraphone y introduise des fragments

mélodiques. Cette oeuvre réintroduit le geste

théâtral

et virtuose au milieu du vide de l'Acousmonium, et cette dialectique,

dramatiquement efficace, ouvre une piste féconde."

Jacques Bonnaure, La lettre du

musicien no.98, janvier

1991.

"...Quand on a donné

l'intégrale de mon

oeuvre au Musée d'art moderne en 1988, Nicolas

Vérin

était avec moi depuis trois ans. Si je devais avoir des

dauphins, il serait l'un des meilleurs."

Pierre

Henry, in Cécile

Gilly et Claude Samuel, Acanthes

An XV, Van de Velde, juillet

1991.

"...les Miroirs

déformants de Nicolas

Vérin,

mariant un hautbois solo et une bande magnétique assez

belle et dramatique, qui témoignent d'une certaine

imagination

sonore. "

Jacques Longchampt, Le Monde

du 3 juin 1989.